【年轻人为何一边刷手机一边看风水?我在798艺术区发现了真相】

凌晨三点的北京国贸写字楼里,27岁的程序员小李正用AI软件调试代码,左手边的星巴克咖啡杯旁,摆放着刚刚请大师开过光的紫水晶。这个魔幻场景,正是当代中国年轻群体的真实写照:我们在科技洪流中乘风破浪,却总在人生重要时刻转身叩问古老的神秘力量。

中国科协最新发布的《全国科学素质调查》显示:18-35岁群体中,58.6%的人承认接触过风水命理服务,更有24.3%的年轻人定期进行线上占卜。当我们嘲笑长辈在家庭群转发"属相相克表"时,自己的手机里可能正收藏着"2024九宫飞星吉位图"。

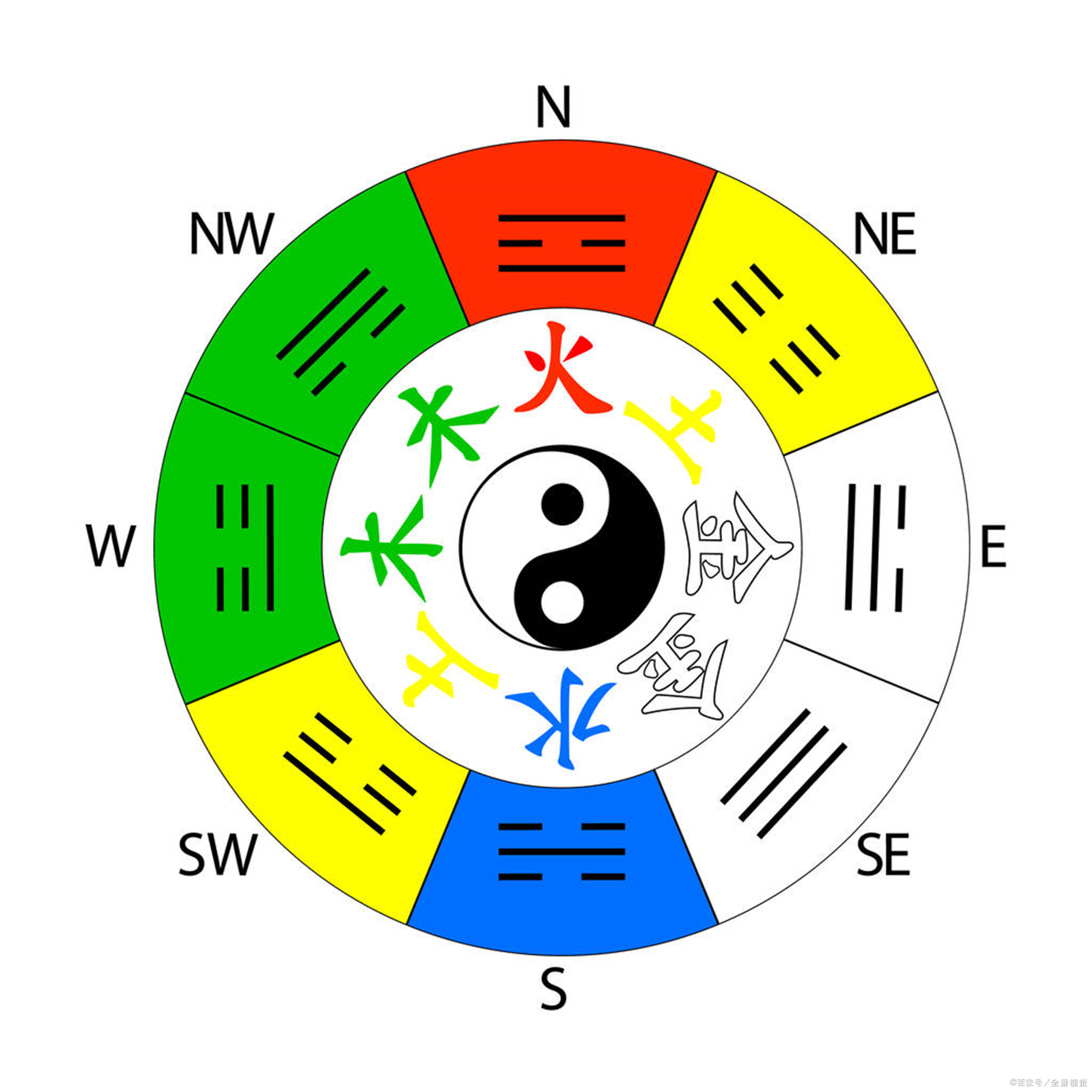

我走访了北京最潮的798艺术区,在网红咖啡馆里捕捉到三个典型场景:扎着脏辫的插画师认真研究办公桌的"青龙位",创业公司CEO在融资路演前默念奇门遁甲口诀,00后实习生给新租的公寓每个角落拍照发给风水师——他们可能说不清《易经》六十四卦,但绝对能精准报出每个星座的幸运数字。

这种看似矛盾的行为背后,暗藏着一代人的生存密码。心理学教授张明宇的研究团队发现:当生活确定性指数每下降10个百分点,玄学类APP日活量就激增23%。我们正用科技时代的效率,解构着农耕文明的智慧,创造出独特的"量子玄学"新形态。

在杭州某互联网大厂,我见证了一场现代科技与古老智慧的碰撞。28岁的产品经理小王开发了AI算命小程序,后台数据显示:凌晨1-3点的用户活跃度是白天的3倍,最热门功能是"跳槽吉日测算"和"桃花运增强模式"。令人深思的是,用户留存率最高的并非计算结果,而是那句"命由己造,相由心生"的开屏寄语。

这种全民参与的玄学狂欢,实则折射出深层社会焦虑。中山大学社会心理学系的研究表明:面对35岁职场危机、婚恋市场内卷、学区房焦虑,玄学充当了现实世界的缓冲带。就像某脱口秀演员调侃的:"当你在BOSS直聘上投了100份简历石沉大海,至少塔罗牌会告诉你下个月运势好转。"

但鲜为人知的是,风水行业正在经历智能革命。深圳科技园的玄学科技公司,算法工程师占比已达40%,他们开发的"环境能量场分析系统",能通过房屋平面图自动生成风水报告,准确率据说达到83%。这究竟是传统文化的数字化转型,还是新时代的赛博迷信?

我在成都采访的95后风水师苏雨桐道破天机:"年轻人要的不是宿命论,而是一个按下暂停键的仪式。当他们花288元购买流年运势分析,实际上是在购买重新出发的勇气。"她的客户中有70%会要求"解决方案"而非简单预测,这催生了"转运方案设计"等新兴服务。

当我们拆解这个200亿规模的玄学经济市场,会发现最畅销的从来不是符咒罗盘,而是承载着情感价值的"心理安慰剂"。就像上海白领陈小姐所说:"我知道星座分析都是巴纳姆效应,但当它说我本周适合主动争取时,确实多了一份递出辞呈的底气。"

站在科学与玄学的十字路口,或许我们该重新定义"相信"。那些在B站学习《易经》的Z世代,在抖音研究手相的大学生,在微信测算姓名五行的新手父母,他们不是在寻找人生答案,而是在不确定的时代洪流中,试图抓住一片属于自己的浮木。

(今日话题:你在人生重要时刻做过哪些"玄学准备"?来评论区说出你的故事)